在科技飞速发展的当下,数字化技术已深度融入各个领域,住宅建筑工程设计也不例外。数字化技术集成给住宅建筑工程设计带来了新的机遇,从设计流程到空间布局,从建筑性能模拟到协同合作模式,都产生了巨大变革。如何充分利用数字化技术进行住宅建筑工程设计的实践与创新,成为建筑领域亟待探索的关键课题,对提升住宅品质、优化设计效率意义重大。

一、数字化技术在住宅建筑设计流程创新

(一)设计流程的数字化重构

在科技飞速发展的当下,住宅建筑设计领域正经历数字化转型。传统线性设计流程各环节依次推进,信息传递滞后,导致设计效率低且易出错。借助数字化平台,这一局面得以改变,并行协同模式取代线性流程,各专业人员能在同一数字化模型实时协作。以参数化设计为例,设计师借助先进软件和算法,快速生成多种设计方案。通过设定如建筑长宽比、开窗面积比等变量,并关联建筑容积率、采光系数等目标,系统可在调整参数时自动计算出相应结果。实际应用表明,传统手动方式每次仅能生成 3–5 个方案,耗时 3–5 天 ;而采用参数化设计后,一次可输出 20–30 个方案,时间缩短至 1–2 天。同时,多专业可在同一模型中协作,实时发现和解决设计冲突,使冲突发生率下降约 40%,反复修改时间减少 30%–40%,显著提升了设计效率与协同性。

(二)数据驱动的设计决策

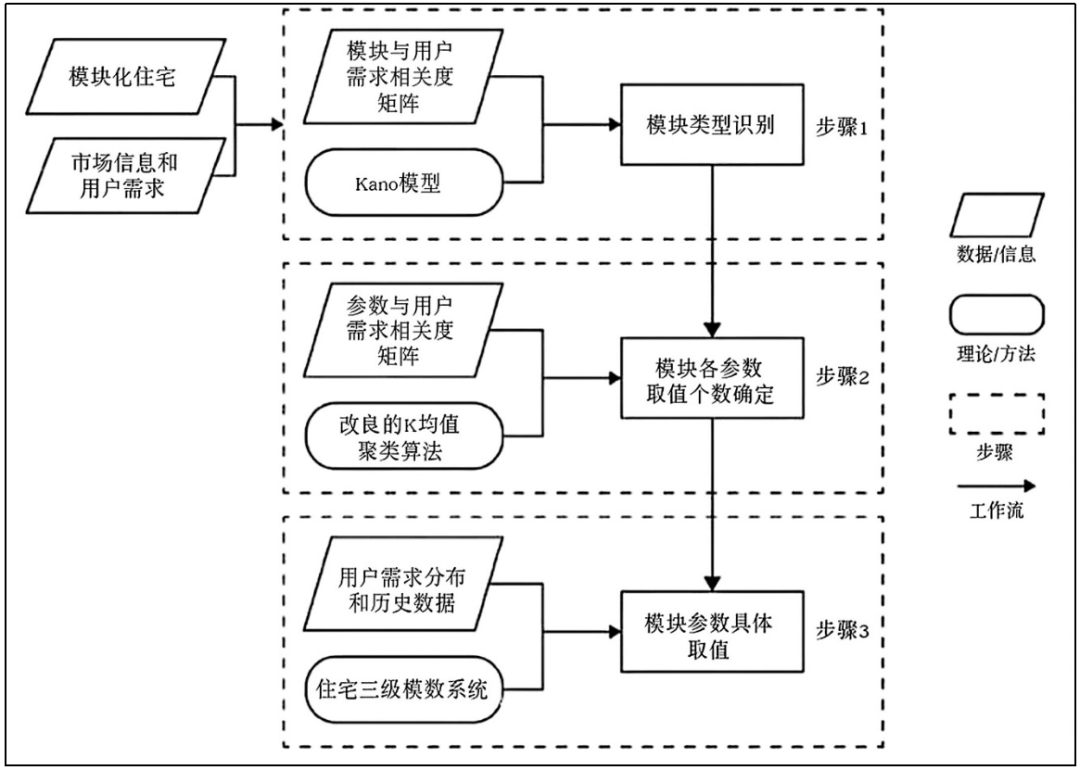

在住宅建筑设计中,数据的价值日益凸显。通过收集以往住宅项目数据,并结合市场需求和用户反馈,以构建起科学的数据模型(如图 1 所示)。在整个设计过程里,数据分析起到了关键作用。

以分析户型比例与销售速度关系为例,设计团队通过回归分析,将销售速度与户型面积及价格、地段等因素关联,精准识别影响销售的关键变量,从而优化户型配置,更高效响应市场需求。如在某区域的住宅项目设计时,依据数据分析结果,合理调整了户型比例,增加了市场需求旺盛的小三居户型占比,减少了大户型数量。最终项目开盘后销售速度远超预期,销售周期较同类项目缩短了 20%,充分证明了数据驱动的设计决策能使设计更贴合实际使用需求,显著提升项目市场竞争力。

图 1 数据模型图

二、数字化技术助力住宅空间设计创新

(一)多维空间的创意生成

在住宅空间设计的长期发展中,二维图纸一直是主要的设计表达工具,但这种方式存在明显局限,难以让设计师和用户直观感受空间真实效果。随着虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的兴起,这一困境得到有效突破。

在高端住宅项目里,设计团队运用 VR 技术开展设计工作。引入 VR 技术前,设计师每次设计提出空间布局方案平均仅 3-5 种,由于缺乏直观体验,方案修改次数高达 7-10 次。运用 VR 技术后,设计师可在虚拟空间自由穿梭,从多角度审视空间,平均每次能生成 8-12 种创意布局,方案修改次数降低至 3-5 次。借助这些技术,设计师打造出错层、挑高空间等独特设计,住户反馈调查显示,90% 以上住户认为这些多维空间设计极大提升了居住舒适度和品质感,充分体现出 VR 和 AR 技术在激发设计创意、提升居住体验方面的巨大优势。

(二)个性化空间定制

传统设计模式下,设计方案相对单一,难以满足多样化的用户需求,仅有约 20% 的住户对住宅空间设计完全满意。而通过数字化平台,用户可深度参与设计。用户可以自主决定户型结构,如房间数量、位置和大小,还可对内部装修细节进行个性化设置,比如色彩搭配、材料选择以及家具布局等。统计数据表明,采用个性化空间定制服务后,住户对设计的满意度飙升至 85% 以上。而且项目市场竞争力大幅提升,销售周期相较于同类型未采用个性化定制的项目缩短了约 30%。这清晰地展现出个性化空间定制在满足用户需求、提升项目价值方面的重要意义,也成为住宅设计领域未来发展的重要方向。

三、数字化技术实现住宅性能优化

(一)建筑能耗模拟分析

通过能耗模拟软件评估住宅采光、通风、保温性能。以采光为例,根据模拟结果优化建筑朝向和材料选择,提升自然光利用率,降低能耗,实现绿色节能目标。住宅项目在设计阶段利用模拟软件分析后,将建筑朝向调整为正南偏东 15 度,同时优化了窗户的大小和位置,使室内采光系数平均提高了 20%。并通过选用新型保温隔热的围护结构材料,降低了建筑能耗,成功实现绿色节能目标,为住户营造了更加舒适且节能的居住环境。

(二)结构性能的精准设计

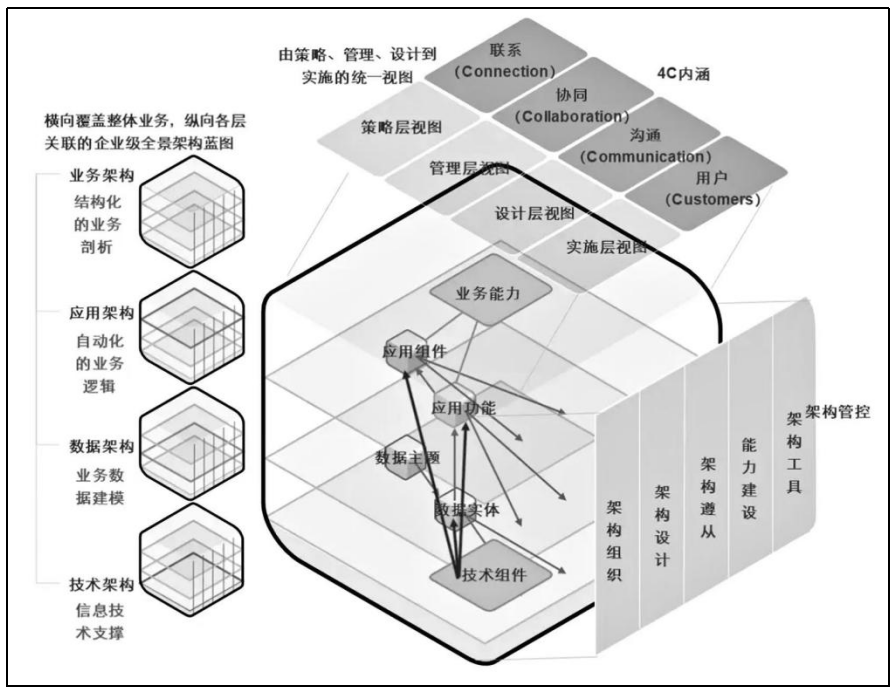

通过有限元分析软件,对住宅结构进行精细计算与优化设计。如在梁的抗弯设计中,依据材料力学原理,调整截面尺寸与材料参数,在保障结构安全的前提下,实现材料用量最优、建造成本降低。同时,优化结构布局还可提升抗震、抗风等性能,为住宅的长期稳定使用提供可靠保障(详见图 2 架构图)。此外,该过程支持多方案对比与快速迭代,进一步提高设计效率与方案适应性。

图 2 相关架构图

四、数字化技术促进设计协同与管理创新

(一)跨专业协同设计平台

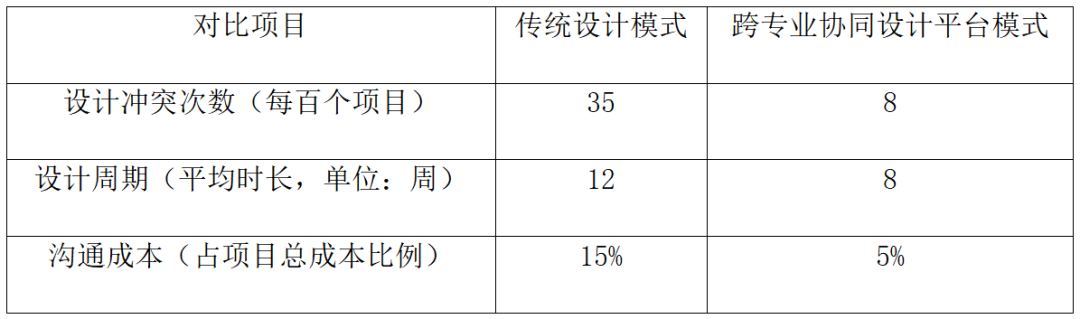

在数字化技术蓬勃发展的当下,搭建基于云端的跨专业协同设计平台成为住宅建筑工程设计领域的关键变革。传统设计模式下,建筑、结构、给排水、电气等各专业设计师往往在各自独立的环境中开展工作,信息传递存在延迟与偏差,导致设计冲突频发,项目进度受阻。而如今,借助先进的云技术搭建的协同设计平台,为各专业提供了统一的工作空间。

各专业设计师能够在平台上实时上传、共享设计文件,实现数据的即时更新与交互(如表 1 展示了其优势)。例如,建筑设计师完成初步的建筑布局设计后,结构设计师可即刻获取相关信息,依据建筑方案开展结构设计,给排水和电气设计师也能同步依据整体设计框架规划各自专业的管线布局等。这种实时沟通交流的模式,有效避免了因信息不同步造成的设计冲突,确保各专业设计无缝衔接。

表 1 传统设计模式与跨专业协同设计平台模式对比表

从表 1 中数据可知,传统设计模式下设计冲突频发,设计周期长,沟通成本高 ;而运用跨专业协同设计平台模式后,设计冲突次数大幅降低,设计周期显著缩短,沟通成本也明显下降。这充分体现了跨专业协同设计平台在提高设计效率和质量方面的卓越成效。在实际项目中,由于沟通效率的提升,设计师能够将更多精力投入到设计优化上,进一步提升了设计作品的质量,推动住宅建筑工程设计迈向新高度。

(二)项目全生命周期管理

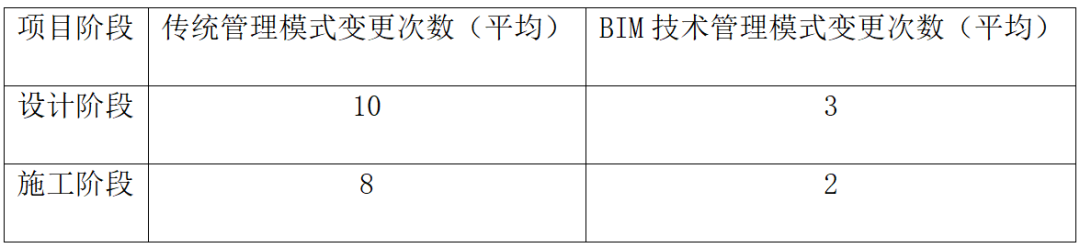

建筑信息模型(BIM)技术在住宅项目全生命周期管理中发挥着核心作用,从规划、设计、施工到运营维护的各个阶段,为项目各方提供了高效的数字化管理手段。在规划阶段,通过 BIM 模型可以对项目场地进行虚拟模拟,分析地形、周边环境等因素对项目的影响,辅助制定科学合理的规划方案。设计阶段,各专业基于同一 BIM 模型开展设计工作,实现信息的高度集成与共享,减少设计错误与变更。施工阶段,施工方能够依据 BIM 模型进行施工进度模拟、资源分配优化以及施工安全管理。运营维护阶段,物业管理人员可以借助 BIM 模型快速查询建筑设备信息、维护记录等,实现高效的设施管理。如表 2 说明了 BIM 技术在项目全生命周期管理中的应用价值。

表 2 传统管理模式与 BIM 技术管理模式变更次数对比表

从表 2 数据可见,在设计和施工阶段,采用 BIM 技术管理模式的变更次数明显少于传统管理模式,这有效减少了因变更导致的成本增加和工期延误。在运营维护阶段,基于 BIM 技术管理模式的成本占比显著降低,体现了其在长期运营中的经济优势。借助 BIM 技术实现的信息集成与共享,极大地方便了项目各方随时查阅和更新信息,显著提升了项目管理的精细化水平,保障住宅项目在全生命周期内高效、稳定运行。

五、结语

数字化技术集成在住宅建筑工程设计的实践与创新中成效显著,实现了设计流程、空间设计、性能优化以及协同管理等多方面的突破。不仅提升了设计效率与质量,满足了用户个性化需求,还推动住宅建筑向绿色、智能方向发展。未来,随着数字化技术持续升级,将为住宅建筑工程设计带来更多可能性,助力行业迈向新高度。